理論なくして闘いなし第27回「働き方改革とは何か」(後半の2)

理論なくして闘いなし 闘いなくして理論なし第27回

「働き方改革とは何か」(後半の2)

山本 志都(弁護士)

6月15日の動労千葉労働学校で山本志都弁護士が講演した「働き方改革とは何か」を3回に分けて、編集して掲載します。 (資料は文末に掲載)

●「労働者の流動化」を狙う仕組み

国の成長戦略では「成熟産業から成長産業へ―失業なき労働移動を進める」という政策が掲げられられています。1人の労働者は「人手不足だからこの業界に行こう」とか「政府がオシてるからこの業界に行こう」とか思って行動するわけではありません。でも、資本側は「人が必要とされている業界」に「必要な期間」「必要な人数」を入れたいわけです。

ここで「成長産業」といわれているのは、サービスや介護など人がいなければ動かない産業です。社会のシステムの変化や業務悪化などで人員削減を迫られている業種から「希望退職」という形で「失業なく労働移動」が進められるというわけです。

ここで利用されるのが転職支援会社です。国は2014年度から、転職支援会社を活用して社員の再就職を実現させた企業への資金投入を増大させようとしています。事実上この財源にあてられるのが、むやみな解雇を防ぐために支給されてきた「雇用調整助成金」「労働移動支援助成金」です。

企業から「希望退職させたい人がいる、転職先も探して欲しい」という依頼があり、これを受けて転職先を探す。つまり、転職支援会社はリストラ代行業です。実際には多くはこれまでの仕事とは関係のない業界に転職するということが多いのですが、再就職ができれば助成金が会社に出るという仕組みです。つまり、企業は転職支援会社を自ら費用を負担することなく使うことができるわけで、リストラ代行業に費用を払うことが進んでいます。

労働移動支援助成金について労働省がパンフレットを作っています。「事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受け入れを行う事業主に助成金を支給します」。従業員に払うのではなく会社に払うことがポイントです。「転職させる企業(送り出し企業)だけでなく、転職者を受け入れる企業(受け入れ企業)にもメリットのある助成金です」と書かれています。

2016年2月22日の衆議院予算委員会ではこの助成金が問題になりました。

「ある日突然上司に呼び出されて、この会社にあなたの活躍する場所はないと言われることは、一億総活躍社会と真逆の状態ではないかと思う」と切り出した大西議員は、「製紙大手の王子ホールディングスと大手人材会社が、厚生労働省の『労働移動支援助成金』を利用して退職勧奨、事実上の退職強要をした」という同日付の朝日新聞に掲載された事案を取り上げた。王子ホールディングスの『リストラマニュアル』を示しつつ、大西議員は「経営側は合意退職の形にする必要があるため、リストラ対象社員にどういう方法で面談を行えば違法にならないのかのスレスレの指南をしている」と指摘。このマニュアルの中で、人間が死を受容するプロセスと呼ばれている「キューブラー・ロスモデル」を紹介している点を、大西議員は「許せない」と厳しく批判した。

つまり、死によって最初は大きな衝撃を受ける。しかし、 だんだんそれを受け入れなくてはいけないと受容していく。解雇を通告されるということは、労働者にとって死を通告されると同じことです。通告を受けた時に最初は怒りを覚えるけれど、だんだん現実を受け入れなくてはいけないと気持ちが変わっていくプロセス、これがモデルとして書いてある。人材ビジネスが、受容していくモデルを作って、退職勧奨し合意退職まで持っていくことをマニュアル化している。そこに政府からお金が出ているのです。

リストラ対象になった人が「お前は今日からする仕事はない。半年間猶予をあげるから、仕事をしなくていいから自分の就職先を探せ。それがお前の仕事だ」と通告されて、別室に押し込められる。私もそういうケースの相談を受けたことがありますが、そのような事例はたくさんあります。

自己都合退職まで持ち込むことを人材派遣会社がやる。「しかたない」と諦めさせた後、人材派遣会社がやっているビジネスマナー講座や、パソコン技術を教える講座に行かせる。講座費用は送り出し企業が負担をするわけですが、その部分に助成金が出ます。

「雇用流動化」と言われますが、「流動」を人為的に起こす、そのためにお金を使うことに政府の政策がシフトしているのです。解雇者を作らないことにお金を使うのではなくて、リストラをしていくためにお金を使う。労働者を物のように扱って、労働力が余り、雇っていく力のなくなったところから人手が足りない業界に移行させていくのが、めざされていることです。

●雇用規制破壊の最終形態「金銭救済制度」

最後に、「金銭救済制度」と政府側が説明している、お金で労働者を職場から放り出すことができる仕組みについて見ていきましょう。

究極の雇用規制の破壊として以前から話題にのぼることはありましたが、2013年の産業競争力会議、規制改革会議では「金銭解決制度」が俎上にのぼりました。

2015年には独立行政法人労働政策研究・研修機構がいろいろな調査を行っています。

解雇事例について 「斡旋や審判和解や審判、判決それぞれの方法で、いくらくらい、どのくらいの期間で解決したのか」ということや、諸外国の制度を分析している。そういうデータを集めた上で、2015年6月の「規制改革実施計画」で「労使双方が納得する雇用終了のあり方を検討する」という言い方をしました。 退職ではなくて解雇ですから「労使双方が納得する」ということ自体がおかしいのですが、「これだけもらったら仕方ない」というのを、納得としてそれがありえるかのような仕組みを作るため、その年10月には「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が設立されました。

2015年の調査はこんな趣旨だと説明されています。「労働紛争解決手段として活用されている都道府県労働局のあっせん、労働審判の調停審判及び民事訴訟の和解について、事例の分析整理を平成26年度中に行う旨が明記されたことを踏まえ、厚生労働省からの依頼を受け、裁判所の協力を得て、独立行政法人労働政策研究研修機構において実施」ということです。ほとんどが金銭解決であり、復職はほとんどできていません。

あっせんや審判ではほぼ全てが金銭解決、裁判上の和解の場合も9割が金銭解決になっています。斡旋は2か月以内で、審判は6か月以内で解決されるケースが多く、迅速な解決が図られている。一方で裁判については6か月以上の期間を要するケースが多いと。裁判で和解の話が出てくるのは通常ある程度の主張の整理をした後ですから、当然ですね。

金銭解決の金額ですが、幅があるのが特徴です。あっせんで一番多いのは10万円以上20万円未満、つまり一か月の給料に満たないぐらいで辞めさせられてしまう。それに比べて、裁判で和解になったケースは1000万円以上というのもあります。とった手段によってバラバラです。月収表示で捉えた金銭解決の金額の傾向では、あっせんの4割が1か月未満の金額、全て含んでも24か月以上は5%ぐらい。ただこの金額にはバックペイも含まれています。地位確認の訴訟を起こす際は、当然雇用関係が存続することを前提にしますから、解雇が無効であればその期間の給料については支払えという判断になります。2年間裁判にかかったとなると2年分24か月の給料を貰うのは当然です。

それはさておき、彼らの分析は「総じて散らばりが大きくなっている」。解決手段として何を選択するかによって解決水準がだいぶ違っていることを彼らは「不公平」というのです。端的にいってしまえば「裁判ができるのは、本人に力もあって労働組合に属しているような弁護士に頼めるような一部の人たちだけ。弁護士費用もかかるし期間もかかる。これは不公平だから、一律に解決できる仕組みを作るべき」ということ、権力側の言い方をすれば「透明性の高い解決方法」を作れというのです。

その調査結果をふまえて今回の「救済制度」が出てきています。あっせんしか利用できなかった人、あっせんすら利用できなかった人にとっては、金銭で解決する仕組みができることによって「救済」になる。だけどこれは実際には解雇無効の判断が出ても復職させずに金銭解決に持っていくことができるという仕組みですから、まさにこの言葉の使い方はごまかしです。これまで説明してきた他の「働き方改革」と同様にここでも羊頭狗肉的な言葉が利用されています。

金銭で人を職場から排除できるようになったらどういうことが起きると思いますか。

労働組合で活発に活動をしている人、人望があって正しいことを臆せずに言う人、同僚に影響力がある人、あるいは労働組合を立ち上げようとしている人、目をつけた人を会社は辞めさせたいですよね。あるいは、企業からみて「生産性の低い」人は職場から放り出したい。金銭解決制度が持ち込まれれば、それを実現するためのとっかかりができます。

2018年6月には、「厚生労働省は、裁判で不当とされた解雇の金銭解決制度の創設に向けて具体的な制度設計に入る」という報道がありました。裁判で不当とされた解雇ですから解雇無効。しかし「法学者等による会議で制度を固め、2019年から審議会で解決金の上限額などを議論する。金銭解決は上限額が低いと不当な解雇が広がる懸念がある一方で、解雇のルール作りは経済界の要望が強く、厚労省は具体的な制度案を

まとめることにした。日本の労働法制は合理的理由や社会通念上の相当性を欠く解雇を禁じている。ただ実際には、裁判で不当な解雇と認められても、会社と関係が悪くなり職場に戻りにくい人は多い。そこで解雇された人が望めば、職場復帰の代わりに職場から解決金を受け取れるようにすることを『不当解雇の金銭解決』と呼ぶ」、「厚労省は月内に、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の下に法学者らが参加する有識者検討会を設ける。どういった理由の解雇であれば金銭解決制度の対象とするかなどをまとめる。19年には労使の代表者らを入れた労政審の分科会で、解決金の上限限度額など制度の詳細をつめる」と日経新聞では報じられました。「金銭解決には労使双方に懸念が多い。労働組合は『理由が不当でもお金を払えば解決解雇できるような仕組みだ』と解雇を助長すると考える。企業側には解決金が高くなることを心配する声がある。厚労省は、15年10月に検討会を設置して約一年半議論したが、報告書に具体的な制度設計をほとんど明記できなかった」となっています。

明記できなかったけれども、やりたかったわけですね。いろいろ手をつけて労働組合のない会社をどんどん作り、一定程度成功してきている。その中で、本丸にいよいよ手をつけつつあるというのが2019年の状態です。

「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」における主な議論の整理として表が作成されて、今年の5月には発表されています。議論されているのは「解雇無効時の金銭救済制度のあり方についての対象となる解雇」です。労働側からは「差別的解雇」とか「禁止されている解雇を除く」という考え方が出されていました。それまで含めてしまうと、「不当労働行為での解雇とか男女差別による解雇とか、違法行為がやり放題になってしまうのではないか」という当然の懸念があるからです。しかしそういう議論があったにも関わらず、全ての解雇や雇い止めがその対象になるという論点整理がされています。

現在議論されているのは、「労働者が権利行使をすると意思表示をすることで、労働契約解消金(労働契約解消金と解決金を定義していますが)を請求して使用者が労働契約解消金を支払うことによって労働契約が終了する」という仕組みです。

しかし、具体的に考えてみれば、労働者が権利行使をすると言ったけれども、解決金の額について合意ができてないことがあり得る。使用者側が適当な金額を押しつけることがありうるのではないか、金を払えば労働契約が終了するのですから、「これでおしまい」といわば手切れ金を押し付けるような形になるのではないか。あまり報じられてもいないことですが、大きな問題です。

●働き方改革の全体像

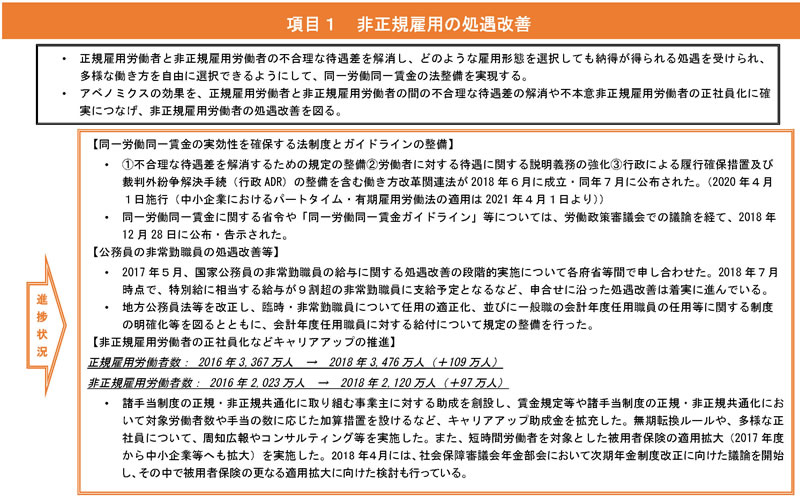

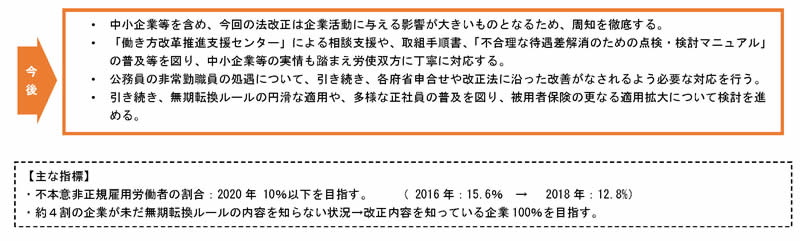

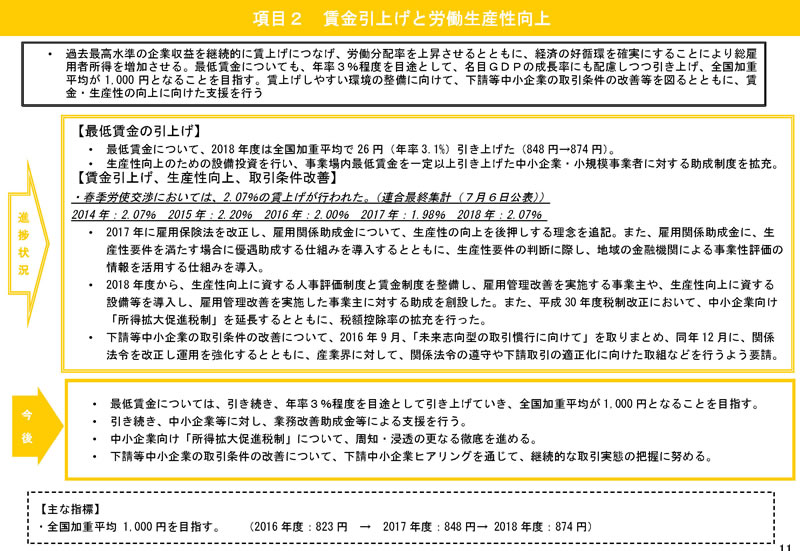

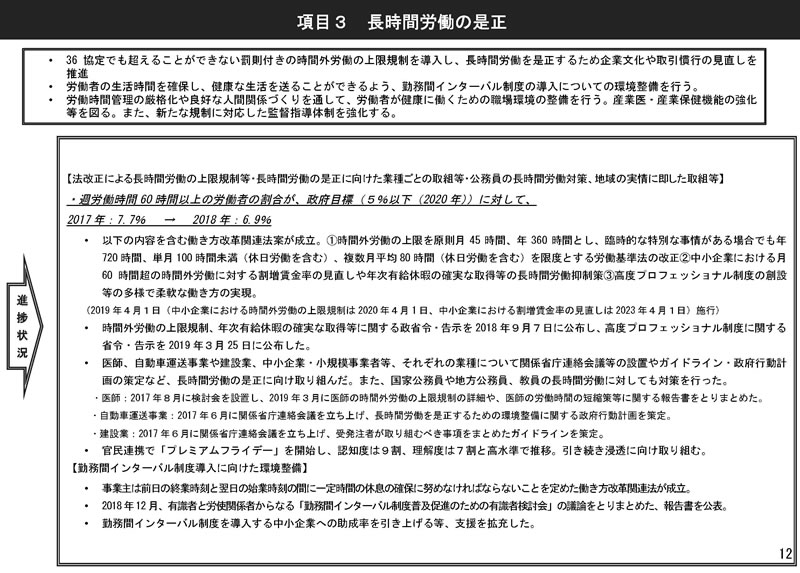

今までいろいろお話をしたことが最終的にどんなふうにまとめられていくかということがわかりやすいのは「働き方実行計画について」の資料(文末に掲載)です。内閣官房が2019年5月に作ったものですが、権力側の計画や進捗状況が整理されているものです。

「非正規雇用の処遇改善」。この目的として「同一労働同一賃金」があげられている。公務員の非常勤職員の処遇改善等のところで「会計年度任用職員」の話も出てきます。今まで自治体ごとにばらばらに、しかも本来予定されていない形態の仕組みを使っていた非正規公務員を、これを単年(会計年度)で任期が定められた公務員として正式に制度に組み込む。そして1年ごとに任用を切ることによって、1か月の試用期間が毎年来る。期待権を発生させないためにそういう仕組みを作りました。しかも特別職非常勤職員は今まで労働組合を作り、労働委員会闘争を行うこともできたのですが、その人たちからその権利を一方的に奪う法改悪です。しかしここでは「処遇改善」にスポットが当てられています。会計年度職員には一時金支給が可能となったことを宣伝しているわけです。しかし、実際にはこの制度では、勤務時間が10分でも5分でも短ければパートタイム職員として扱ってもいいとなっており、その人たちには「期末手当の支払いが可」となっているだけです。

そして、2020年4月からの施行をめざして進められている協議では、フルタイムではなくパートタイムを中心に制度が作られている。また自治体によっては期末手当をもうけるかわりに月々の報酬をカットする、そんなずるい手段がとられている。言葉と現実がここでも乖離、相反しているわけです。

「賃金引き上げと労働生産性向上」という項目があります。「最低賃金は848円だったのが874円になりました(2018年度)」と言っていますが、これではフルで働いても生活できない。今、最低賃金で働いている人というのは本当に多い。公務員を含む多くの非正規労働者は、最初に最低賃金に少し色をつけた程度の時給で採用され、定期昇給などなくずっと勤め続けることが多い。そうすると最低賃金をいくらにするかというのは、労働者が生活できるかどうかに直結する大変大きな課題です。いくらであれば、1人の労働者が健康的で文化的な最低限度の生活を維持できるのかが、全く考慮されないまま「労働生産性の向上」が言われています。

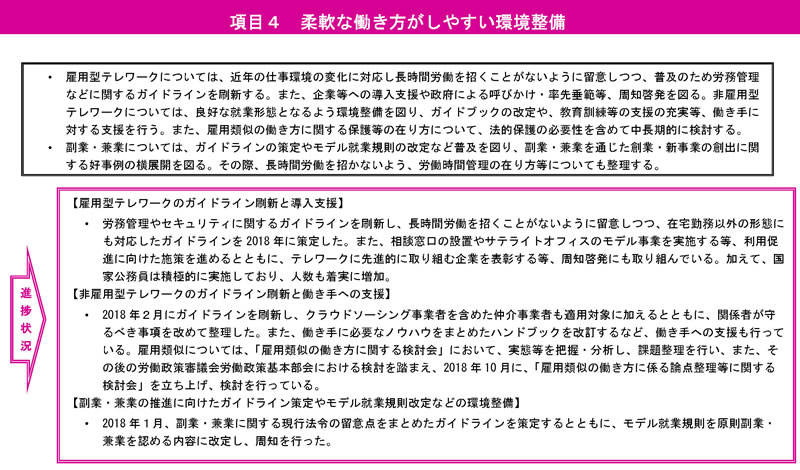

また、「柔軟な働き方がしやすい環境整備」も掲げられています。雇用型テレワークと非雇用型テレワークという類型があげられ、「2020年までにテレワーク導入企業を2012年度比3倍にする」と目標設定がされています。「週1日以上休日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカーを全労働者数の10%にする」。さらに「柔軟な働き方の進行を勘案し新しい働き方を検討していく」、「2020年までにテレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合を2016年度比で倍増する」と書かれています。前に述べたように、雇用契約で規制されない働き方も増えていくし、今まで考えられていた正規雇用の形がまったく変わる、変えていきたいということが、謳われています。

「日本一億総活躍プラン」を見ていくと、労働問題こそが福祉とか経済とかすべての社会のハブ(要)になっていることがよくわかります。労働者の労働がダイレクトに社会を回している以上、そこをどう位置づけるのかが社会像をみる鍵になるわけですね。

今、AI(人工知能)が話題になっていますね。テレワークの背景には AIの発展が影響しています。2013年に発表された「オズボーン論文」では「(今ある仕事の)47%が機械に代替されるリスクがある」と言われました。また、2015年に野村證券が同じような調査をして「日本の仕事の49%がAIに代替可能になる」という報告をしています。

本当にそうなるのでしょうか。先日、横浜シーサイドラインの自動運転で逆走事故があったように、最終的には人間の労働が入らないと安全の確保は難しいように思います。医療の現場で、データを分析して、治療法を提案するというのをAIで行うというプランもあるようですが、治療法の選択に関しては、患者や家族の人生や経歴・性格などさまざまな人間的な要素を加味して行うことが必要なのであって、機械に代替が不可能な部分は決して少なくならないでしょう。

ただ、「AI化」や「自動化」は危険性の議論を置いて進んでしまっています。その結果、AIで代替できる仕事というふうに貶められてしまった労働と、そうでない労働、つまり人を管理したり手配したり指示したりというマネジメント的な仕事が分離されていく。仕事の価値や、そこに対する評価も分離していく。「同一労働同一賃金」というのはどんな職務を行っているのかということと、それに対する評価が基本にあるわけです。そことAI化が結びついたとき、AIが業務に対する評価を決め、格差を広げていくということが起こってくるでしょう。

●改憲攻撃と一体の「働き方改革」

最後に私たちは何と闘っているのか、敵をみきわめるという観点の話をします。

「働き方改革」というのは、この社会の仕組みを変えることと直結しています。具体的には、労働者の一人ひとりの労働の価値を変えてしまったり、労働者を一人ひとり分断していったりすることです。

雇用というのは使用者と労働者がそれぞれ結ぶのだけれども、その契約の内容が労働者と資本家、その階級間の対立の中で、ストライキという実力行使も背景に持ちながら団交や交渉が行われる、そういうところで実際の中身が規定される。

だけどそれが、個人事業主と会社との契約や請負ということになれば、団体で交渉するとか団体の力で雇用条件を決めていくことができなくなる。労働者保護法制も及ばないという主張がなされる。つまり一人ひとりが分断される。そのことが目的なわけです。

一人ひとりが分断されて、一人ひとりが競争させられて、隣にいる労働者が味方ではなくて敵になりうる。評価を受ける同士であって、競争相手なんだという社会が作られようとしている。安倍が言う「企業が世界で一番活躍しやすい国」というのはそういう国です。企業が使う「労働力」を、色々な労働団体とか組合とかに煩わされることなく、自分の好きなような条件でコントロールできる、そして切りたくなったら切ることができる。そういう社会というのが「企業が活躍しやすい社会」。解雇規制や雇用規制を破壊するのだと言っていることは、今まで労働者が保護されてきた、組合が力を行使してきた分野を奪う、そういうことです。関西生コンに対する、常軌を逸したような大弾圧は権力がそこに大きく舵を切ったことを示すものとして、私たち一人ひとりに対する直接の弾圧と受け止めなければならないと思います。

安倍は「今年こそ憲法のあるべき姿を示す」 と言い「改憲を目指す」と明言しています。「労働基本権を剥奪する」という意味では「働き方改革」によって実質的な憲法破壊が進行していると言えます。

日本国憲法は、労働基本権を明示しています。その実質的な剥奪です。実際には労働者である者を権利主体としていかない。実際にはすでに、労働を一般的な「契約」としていく動きがさまざまな局面で進んでいます 。

2007年、労働契約法が「当事者が自主的に内容を決定するにあたって必要なルール」 として成立しました。労働基準法は労働者全体に適用される最低基準であり、一日8時間労働とか、賃金は直接払え、残業代を支払え、労災の治療中に解雇してはいけないなど、そういうルールが決められてます。労働契約法というのはこれとは異なります。労働契約法が制定される時に、労働学者から反対の声が上がった。労働組合の力で労働協約などの力を強めていくという方向ではなくて、労働者個人と会社との契約ということを法で定めることに対する懸念が表明されていました。懸念通りになってしまったことがいくつかあります。

今、労働組合に対する民事弾圧が横行しています。例えばビラまきに対するスラップ訴訟と言われるものなどです。組合が経営者の個人宅の前でビラを撒いたりすると、高額な損害賠償請求を組合に対してのみならず、組合員個人や組合の委員長に対してやる。

会社側は「裁判所がそういう判断を出してくれる」という信頼を持っているから、そういう訴訟ができる。本来「労働組合による労働組合の正当な行為については民事上と刑事上の責任は問われない」という免責規定があるのですが、裁判所は、解雇無効の主張が裁判で認められなかった場合、「争議解決」を求めてその後も交渉することについて、「それは労働組合の正当な活動ではない」と非常に狭く解釈するのです。

「反社会的行動」と同視しているといってもいい。労働組合のまいているビラは受け取っている人も「そういうものだ」と一定記載内容について会社に対する評価が入っているものとして受け取る、撒く範囲もせいぜい数百人の規模で会社の関係者が多い。そういうものと新聞や雑誌の記事は全く性質が異なるはずです。にもかかわらず新聞とか雑誌と同じような基準で判断して、名誉毀損や業務妨害による会社の損害を認めるということが平気で行われています。

裁判の負担というのは組合にしても個人にしても非常に大きなもの、あるいは組合活動に与える萎縮的効果というのはもちろん大きい。

労働委員会は裁判所とは異なる、労働組合のため、ひいては労働者のための機関であったはずです。弁護士をつけなくてもやれるし、労働委員会は、組合が言いたいことを言って、労働者の立場に立って判断をするというのがそもそも設置された時の趣旨だったと思います。しかし、組合が労働委員会を使うということすら非常に珍しくなっている。そういう中で労働委員会が、書面とか証拠とかも裁判とほとんど同様になってしまっています。

労働審判もしかり。解雇を争う裁判は時間がかかりすぎる、裁判までできる人は少ないということを理由にして作られた制度で、原則3回で結論を出しますが、結局、労働審判では事実上、金銭解決が強制され、解雇がおかしいと判断された場合でも職場に戻ることは期待できません。労働審判は当事者が個人になり、審判は公開の法廷ではやらない。審理には当事者と会社しか入れないので、労働組合が一緒に立ち会うことが原則できません。労働者は組合と切り離されたところで、「和解」を強制されるという負担を受けます。未払い残業代や賃金を払えというお金の問題を解決するのだったら早く解決するメリットはありますが、復職をしたいと労働者が希望している時には労働審判は使えない制度になってしまっています。逆手にとって、管理者が使うことも結構ありま

す。例えば、会社が労働者に解雇通告した後で、労働者が会社外のユニオンに入って団体交渉を行う。会社は団体交渉が嫌で嫌でたまらない。そこで会社の方から「雇用関係がないことを確認する」という労働審判を起こす。団交申入れをされても審判を理由にして拒否する、労働審判の中でも本人と会社しかいないところで和解の話を進める。

民事弾圧に関する裁判所の判断もそうですが、労働組合の力で何かを解決することを尊重するのではなくて、裁判とか手続きの中に歪小化する。労働者が労働組合の力で団体交渉をしたり、実力で要求する枠をどんどん狭め、裁判の法的な手続の中にどんどん押し込んでいく動きが起きていると思います。

●労働者に共通の課題

労働組合は、やはり力を背景にしているところに強みがある。諸外国で、労働条件や労働法改悪をめぐって「ゼネスト」が起きている。全世界で同じような、非正規や労働契約からの排除が、同時進行的に問題になっているのです。そのときに労働組合の力がないと闘っていけないし、労働組合に依拠することによって、問題が個人の問題ではないということが明らかになっていくわけです。

これまでお話ししてきたように、この「働き方改革」というのは、一人ひとりに対する攻撃ではあるけれども、一人ひとりに対する攻撃だけではないわけです。労働者全体に対する、労働の仕組みとか、雇用関係で労働者保護の仕組みがあったものを全部なくしてしまおうという攻撃です。

それを一人ひとりが切り離された状態で受け止めたら、闘えないですよね。ねらいがどこにあるのか、何が目指されているのかということを見ながら、組合が闘っていかないといけないと思います。

内閣官房が「働き方改革」を中心に据えたタイムスケジュールを何回も出していることからもわかるように、「労働」こそ人の暮らしにダイレクトに影響するものであって、根源的なものであることを、権力もよくよく分かっている。だからそこに手を突っ込んで変えようとするわけです。だからこそ「社会が成り立つための最も基本的な要素である労働に対する規制の破壊」が何を目指しているのかということを勉強しながら、私たちも対抗していかなくてはいけないと思います。